「ウェーハ基板」

ウェーハ基板一覧

- 対象件数63件

-

エッチング装置用大口径シリコンインゴット

単結晶シリコン材料 P型<100>/<111> 直径:φ250mm-φ600mm 抵抗率 ohm.cm:Res︓0.001-0.02、1-5、 60-90 多結晶シリコン材料 サイズ:長さ=1000mm、幅=1000mm、高さ=300mm 抵抗率 ohm.cm:Res︓0.001-0.02、1-5

-

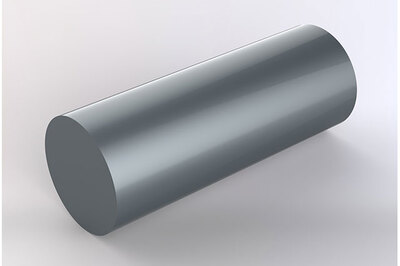

GaN LED Wafer(青色/緑色/赤色)

2、4、6inch GaN LED Wafer(青色/緑色/赤色) 発光ダイオード(LED)はガリウム窒化物(GaN)から高性能の白いソリッド ステート照明の認識に導いた製造した。

-

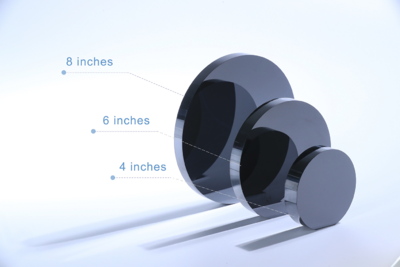

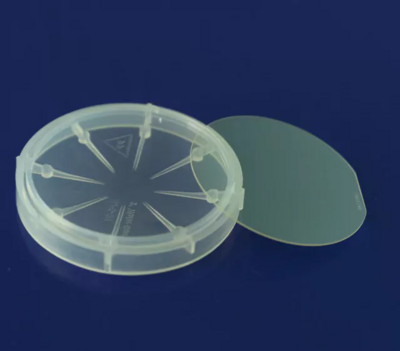

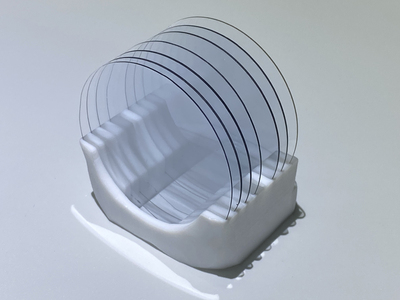

silicon wafer

一般には薄い板状のものの総称。半導体関係では、半導体素子の基板となるSiなどの単結晶を薄い板状にしたものをSiウェーハなどという。Siウェーハは現在、200mm(8インチ)が主流であり、300mm(12インチ)ウェーハの使用も開始された。 2インチ-12インチまでの半導体用基板として使用されるシリコンウェーハをお客様のご利用用途やご要望に合わせてご提供いたします。 大手メーカー製品の充実の製品で、数多くのメーカー様や大学・研究所様のご利用目的やプランニングに最適なウェーハをご提供させて頂きます。 ご要望に合わせた確かな品質のウェーハの供給を実現いたします。

-

ナノ表面粗さ・段差形状計測器

●計測時間の大幅な短縮で試料による全数検査も可能 ●低価格設定、クリーンルームや防振台も不要 ●光ヘテロダイン干渉計測により理論上外部からの振動を相殺 ●レーザー計測で対象物と接触しない ●広範囲の計測可能 ●高分解能高さ方向0.1nmでAFMと互換性保持 ●測定物の前処理や真空も不要で操作が簡単

-

ハイパウー垂直LEDチップ用銅タングステン(CuW)放熱基板

ウェハーの材質:95WCu、85WCu, 80WCu, 70WCu, 60WCu... 厚さ:0.08~0.2mm サイズ:2",4",5",6″ Ni/Au メッキ 銅タングステンは、主に3つの理由のために使用されています。 1)相手材への熱膨張係数のマッチング 2)ヒートシンクの熱伝導率 3)RFシールドの密度 barbara@sh-raremetal.comへ詳しく技術資料にご連絡をお願い致します。

-

サファイア基板ウェットエッチング用石英バス 高温タイプ「Xe-Series」

・薬液温度:最高300℃ ・接液部:全て石英 ・排液用石英製アスピレター装備 ・リカバリータンクおよびエマージェンシータンク装備

-

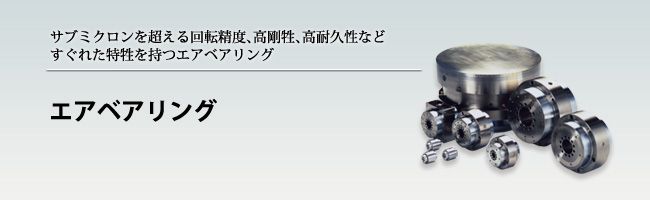

エアベアリング AB-30RH

仕様 ・ラジアル剛性(N/µm) 12.7 ・アキシャル剛性(N/µm) 19.6 ・常用ラジアル負荷容量(N) 25.4 ・MAXラジアル負荷容量(N) 31.8 ・常用アキシャル負荷容量(N) 39.2 ・MAXアキシャル負荷容量(N) 49.0 ・ラジアル回転精度(µm) 0.07 ・アキシャル回転精度(µm) 0.04 ・回転数MAX(rpm) 30,000 ・空気消費量(Nl/min) 4 ・回転部 慣性モーメント(kg・m2) 1.23×10-5 ・重量(kg) 0.3

-

『エポキシ樹脂・硬化物の分析技術の基礎と事例に学ぶトラブル対策』

★実際に実施しているエポキシ分析例を中心に解説!! ★樹脂硬化剤の分析法、硬化過程及び硬化物の分析法を1日で理解できます!

-

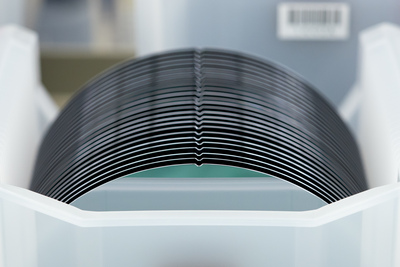

高純度SiCダミーウェーハ

一般的な焼結法によるSiC とは異なり、焼結材(バ インダー)や金属汚染の原因となる金型などを一切 使用せず、高純度のグラファイトから当社独自技術 の気相コンバージョン法によって直接SiC を生成し ています。 【主な仕様】 材質:高純度シリコンカーバイト ウェーハ径:100, 125, 150, 200, 300 mm ウェーハ形状:フルラウンド、オリフラ、ノッチ 最高使用温度:1600 °C

-

『無料データベース・ツールを活用した特許調査・分析&文献調査・分析テクニック』

本講座では受講者の皆様にPC演習(データベース演習、Excel・PowerPoint演習など)を通じて、特許情報だけではなく文献情報も含めた調査・分析テクニックを体得していただくことを目的としております。

-

『クリーンルームの徹底基礎 ~初級から中級レベルへ向けて~』

基礎を中心に、中級レベルへの足掛かりまでを含めて徹底的に解説します。これまでの数十回にわたる講演経験に基づき、わかりやすく、目で見て記憶に残りやすい手法・説明で進めていきます。また、よくある質問(FAQ)に対する解説も多く盛り込んでいます。

-

トヨタ工場見学付『日本のものづくり産業の行方と生活自立立国日本の構築』~自動車・エネルギー産業を中心に~

この講座は、日本の産業界の将来を先見の目で解析し、国内企業に生き残るための改革の指針を提言するものである。